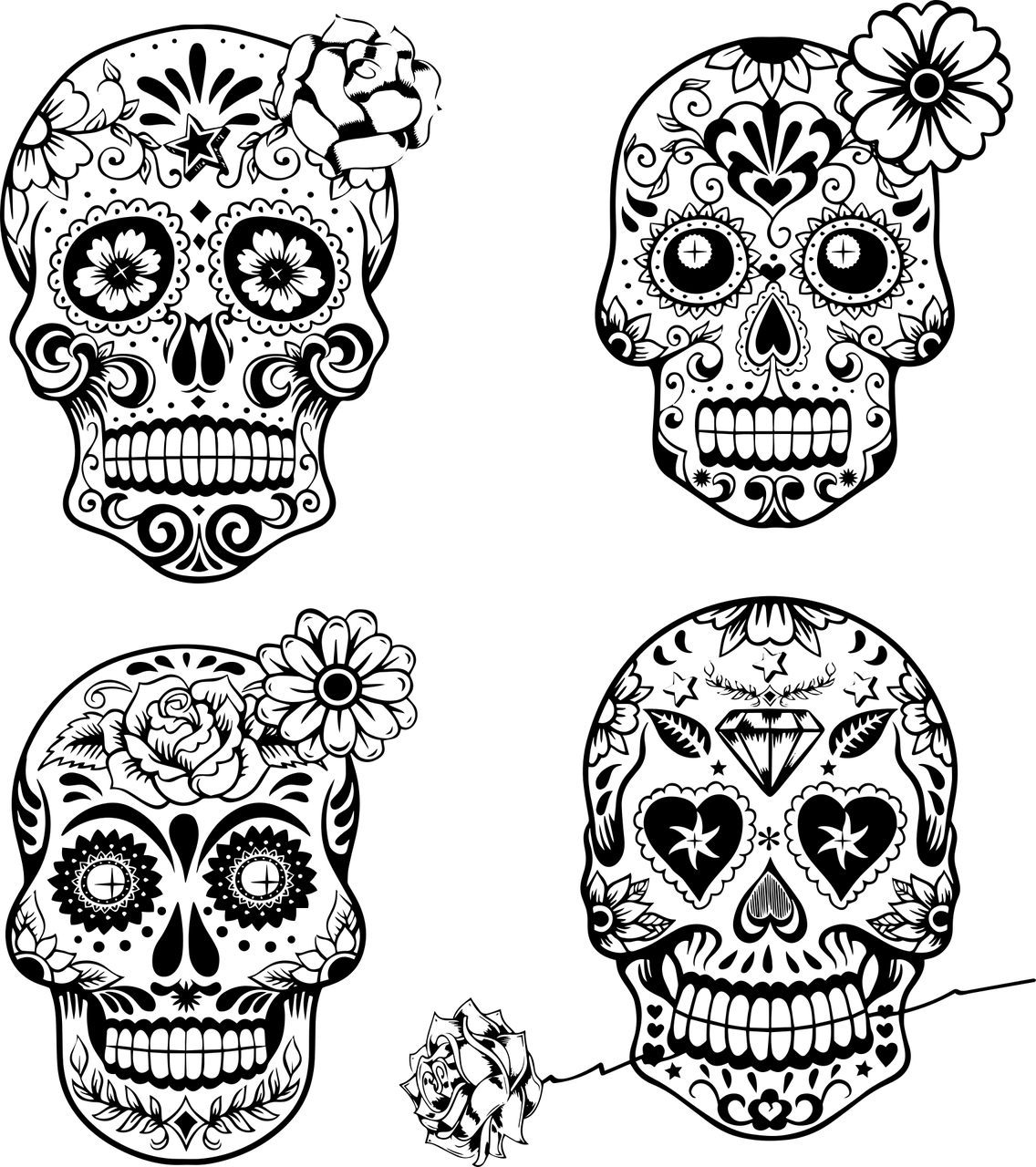

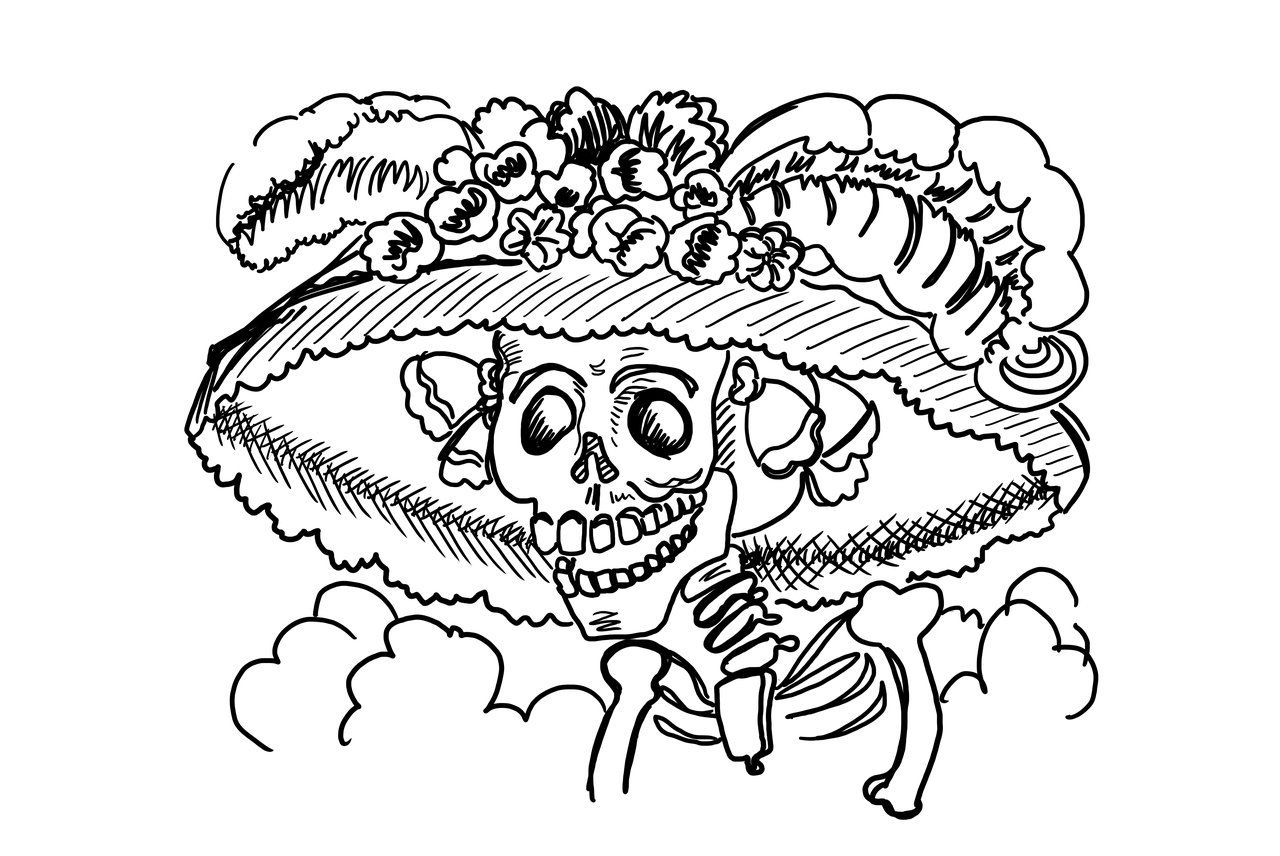

I disegni ispirati all'Halloween messicano da colorare per bambini

Venerdì, 26 Ottobre 2018 08:37A noi il Dia de Los Muertos messicano piace davvero molto: per la sua gioia e i suoi colori ci ha davvero conquistate e anche i bambini, che si stanno divertendo con attività e lavoretti a tema, lo stanno amando moltissimo.

Ecco quindi alcuni disegni da colorare a tema Dia de Los Muertos, nella nostra sezione dedicata ai lavoretti scaricabili. Basta salvarli e stamparli su un foglio (meglio se riciclato) e farli colorare a bimbi e bimbe come preferiscono.

I disegni ispirati all'Halloween messicano da colorare per bambini: il teschio del Dia de Los Muertos per divertirsi e imparare colorando

I 10 migliori costumi di Halloween per bambini da fare a casa!

Venerdì, 26 Ottobre 2018 08:13Sta arrivando Halloween e ormai come per Carnevale la tradizione vuole i bambini travestiti per uscire a fare dolcetto o scherzetto o semplicemente per festeggiare insieme questa particolare notte dell’anno. Avete mai pensato ad un travestimento per Halloween per bambini da fare in casa, con pochi elementi e che sia semplicissimo da realizzare? Possiamo prendere spunto da film, libri, cultura pop, creature spaventose tradizionali… La scelta è vastissima!

Non serve comprare abiti già pronti di quelli super plasticosi e finti, quindi, spendendo un capitale per un abito che i bimbi useranno solo per una serata. E non serve nemmeno cucire: bastano solo fantasia, cartoni, vecchi abiti da buttare (o vestiti super economici da modificare), una cucitrice, delle forbici e manualità.

I 10 migliori costumi di Halloween per bambini da fare a casa: come realizzare i più bei travestimenti di Halloween per bambini fai da te

Tristezza di “Inside Out”

Quanto è carina questa bimba vestita da Tristezza di Inside Out? Maglione blu, capelli blu, viso dipinto di blu con dei colori da body painting e dei vecchi occhiali senza lenti: ecco il nostro personaggio del cartone sulle emozioni!

https://muymolon.com/cosas-molonas/este-carnaval-no-te-reconozcas/

Alice nel Paese delle Meraviglie

Con una vecchia scatola di cartone possiamo realizzare una piccola casetta che simulerà la casa nella quale Alice rimane impigliata. Serviranno poi una gonna azzurra, delle calze a righe e un grembiule della nonna per completare l’opera.

https://pianetabambini.it/costumi-carnevale-bambini-originali-divertenti/

Ladro

Il costume più semplice che esista! Usiamo una maglietta a righe bianche e nere, dei leggins, una berretta nera e un ritaglio di stoffa nera dal quale ritagliare la mascherina, dopodiché prendiamo una vecchia shopper di tela e disegniamo il simbolo del dollaro.

https://artsycraftsymom.com/21-creative-and-easy-last-minute-halloween-costumes-for-kids/

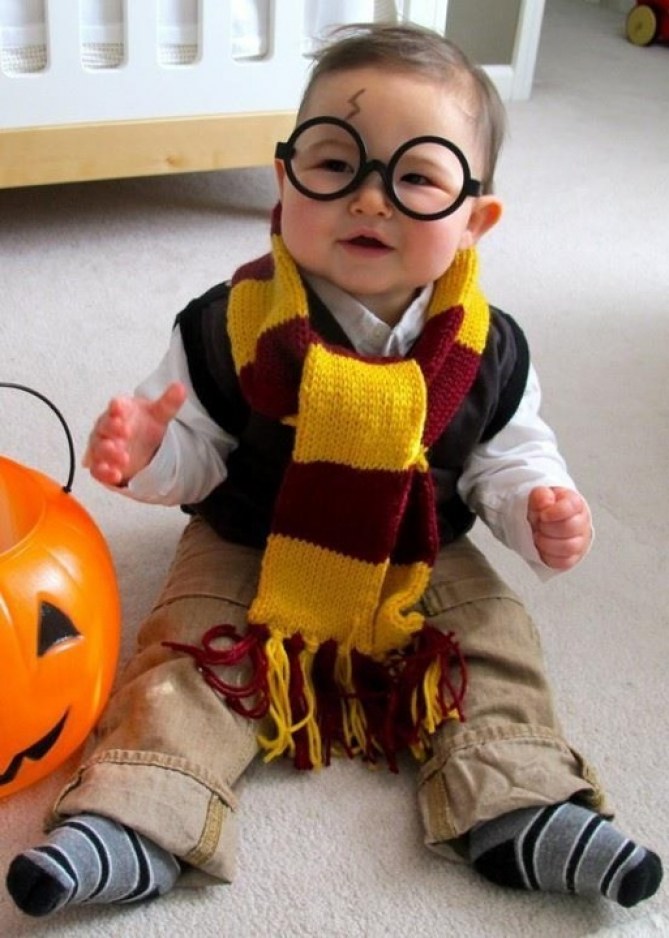

Harry Potter

La notte di Halloween è perfetta per festeggiare in perfetto stile Hogwards! Vestiamo i bimbi in maniera formale (con pantaloni, camicia e maglione) e aggiungiamo una sciarpa a righe rosse e gialle, degli occhiali e il disegno di una saetta in fronte.

https://www.alfemminile.com/bambini/costumi-carnevale-originali-bambini-s309438.html#d184895-p4

Polpo

Questo polpo è semplicissimo da realizzare: basta comprare dei collant a righe per bambini e riempirli di lana o ovatta, e cucirli (anche con una cucitrice) sulla vita di altro paio di collant uguali!

https://artsycraftsymom.com/21-creative-and-easy-last-minute-halloween-costumes-for-kids/

Troll

Se siete nati negli anni Ottanta e Novanta amerete questo “costume”, che è fatto tutto dalla pettinatura. Dobbiamo cotonare i capelli molto bene, pettinandoli a punta e fissandoli con tantissima lacca, utilizzando poi uno spray per capelli temporaneo!

https://muymolon.com/cosas-molonas/este-carnaval-no-te-reconozcas/

Ufo!

Un vecchio ombrello e dei cartoni da riciclare possono trasformarsi con un po’ di manualità nella navicella del nostro piccolo bimbo-ufo!

http://secondstreet.ru/blog/prazdnichnyi_dekor/sobytie-planetarnogo-masshtaba-trafik.html

Un semplice teschio

Non buttate quella vecchia maglietta bianca usurata: con qualche taglio davanti o sul retro si trasforma in un perfetto travestimento di Halloween dell’ultimo minuto.

http://zigzagmom.com/travestimenti-di-halloween/

Elliot e E.T.

Se a casa avete un peluche di E.T. e un triciclo il gioco è fatto! Perché basterà infilarlo nel cestino del triciclo avvolto da un lenzuolo e vestire il bimbo con dei jeans e una felpa rossa con cappuccio!

https://muymolon.com/cosas-de-peques/inspirate-los-disfraces-willow-la-hija-la-fotografa-gina-lee/

L’ombra di Peter Pan

Sembra super complicato ma in realtà basta pochissimo! Due calzamaglie (una per le gambe e una, da tagliare, per la testa), un dolcevita nero e dei guanti aderenti neri e del feltro. Basterà tagliare il feltro a forma di abito di Peter Pan, senza nemmeno cucire (qui trovate le istruzioni), e legarlo poi in vita con un altro pezzo di feltro che fungerà da cintura! Anche il cappello lo si può realizzare con del feltro tenuto insieme da graffette. E l’effetto è strabiliante!

https://tikkido.com/blog/peter-pan-escaped-shadow-costume

Giulia Mandrino

La baby checklist, ovvero le cose da fare prima della nascita

Giovedì, 25 Ottobre 2018 12:32Dopo la lista delle cose da mettere nella valigia dell’ospedale in vista del parto e dopo avervi detto tutto ciò che c’è da sapere sul corredino del bambino, ecco una baby check list, ossia una lista di tutto ciò di cui dobbiamo preoccuparci prima della nascita del bambino, con tutto ciò che c’è da preparare in casa prima che il frugoletto arrivi.

La baby checklist, ovvero le cose da fare prima della nascita: cosa preparare prima dell’arrivo di un neonato in casa

CAMERETTA

Preparando la cameretta dovremo essere certi di avere tutte le cose essenziali che serviranno quando il bimbo arriverà a casa:

Culla (ed eventualmente, se già lo abbiamo, il lettino)

Fsciatoio

Lenzuola

Coprimaterasso isolante

Copertina calda

Copertina leggera

ARMADIO

Ecco i vestitini di cui avrà bisogno il nostro bimbo sin dai primi giorni:

Body con clip sul cavallo (almeno 5)

Tutine (almeno 4 a maniche lunghe e 4 a maniche corte, di tessuto variabile in base alla stagione)

Calzine (almeno 7 paia)

Manopole o guantini

Bavaglini (almeno 4)

Cappellini (uno in lana, uno in cotone)

PER IL FASCIATOIO E IL CAMBIO

Pannolini

Asciugamani in cotone (anche con cappuccio, per comodità)

Detergenti delicati per il bagnetto

Shampoo per neonati

Vaschetta per il bagno

Termometro per l’acqua

Pettinino per neonati

Salviettine umidificate

ALTRO

Garze sterili per la cura dell’ombelico

Coppette per reggiseno allattamento (se si allatta al seno)

Salviettine per il ruttino

Seggiolino o ovetto per la macchina (omologati)

Passeggino o carrozzina

Borsa del cambio da portare in giro

Fascia

Cuscino per l’allattamento

Un tappeto gioco

Detersivo lavatrice ipoallergenico per bambini

Baby monitor

Termometro da orecchio

Tagliaunghie per neonati

Giulia Mandrino

Aerosol e bambini, un uso indiscriminato può essere dannoso

Mercoledì, 24 Ottobre 2018 08:52Avevamo già parlato di come in Italia i genitori si affidino troppo spesso all’aerosol per risolvere qualunque problema respiratorio dei propri bambini.

Un recente articolo apparso su Uppa approfondisce la questione, specificando quali siano i casi in cui effettivamente l’aerosol per bambini sia efficace e quando invece dovremmo fare un passo indietro e ricorrere ad altri metodi, per non rischiare effetti contrari a quelli desiderati e per non creare danni.

Aerosol e bambini, un uso indiscriminato può essere dannoso: quando l’aerosol è davvero efficace e quando invece dovremmo farne a meno

L’aerosol è semplicemente un dispositivo che permette di inalare un mix di aria e liquido in forma di microscopiche particelle, attraverso un macchinario che comprime questi elementi creando una nebbiolina da inalare attraverso una mascherina collegata ad un piccolo tubo. Lo conosciamo tutti, e spesso ci affidiamo ad esso quando i nostri bambini sono affetti temporaneamente da malattie infiammatorie dell’apparato respiratorio (tosse, raffreddore, muco, mal di orecchie…).

Ciò che spesso si ignora è che queste infiammazioni la maggior parte delle volte sono risolvibili semplicemente con pazienza, senza affidarsi ad alcuna terapia (sempre sotto consiglio del medico pediatra che ha in cura il bambino), oppure semplicemente fluidificando il muco attraverso del vapore acqueo (quindi dei suffumigi) o bevendo molta acqua. Ignorando questo fatto, i genitori tendono ad affidarsi all’aerosol praticamente sempre, ad ogni insorgenza di queste infiammazioni.

I casi in cui l’aerosol è efficace ed effettivamente necessario sono però soltanto due, ovvero l’asma bronchiale (per il fatto di fare arrivare in fretta il farmaco nei bronchi del bambino, che guadagna un sollievo immediato) e la laringite acuta, detta anche croup.

Utilizzare l’aerosol a sproposito, però, non è consigliabile. Primo perché non è efficace se non nei casi citati, e secondo perché potrebbe addirittura risultare dannoso. Ma facciamo un passo indietro, perché capendo come funziona questa inalazione possiamo capire perché sia dannosa quando indiscriminata.

Attraverso l’aerosol i farmaci che facciamo assumere ai nostri bambini insieme alla soluzione salina arrivano ai polmoni solo per il 10-12%. Il resto del prodotto si deposita nel tragitto, ovvero nella gola, oppure viene inghiottito e assorbito dall’apparato digerente, che nel passaggio attraverso il fegato lo rende inattivo. Questo nel caso degli adulti. Nel caso dei bambini, è addirittura solo il 5% il prodotto che raggiunge i polmoni (sotto i cinque anni), e i bimbi più piccoli, quelli di 1 e 2 anni, ricevono nei polmoni solo il 3% del farmaco.

Nel nebulizzatore utilizziamo solitamente dei cortisonici e dei broncodilatatori. L’uso indiscriminato di questi farmaci nei casi in cui non serve ha effetti collaterali: innanzitutto è spesso causa di candidosi (e lo possiamo notare per la presenza di una patina biancastra in bocca e sulla lingua) e in altri casi causa voce rauca, tachicardia, tremori e addirittura ostruzione dei bronchi. Che è il risultato opposto a quello che volevamo ottenere, a ben vedere.

Ciò che dovremmo fare, quindi, è utilizzare l’aerosol solo nei casi citati e solo sotto consiglio del pediatra. Nel caso di tutte le altre infiammazioni respiratorie, possiamo fare come in tutto il resto del mondo (che non è così affezionato all’aerosol come noi italiani!), ovvero affidarci a degli sciroppi specifici e idratarci più del solito, in modo da fluidificare tutto e alleviare le infiammazioni.

10 attività per bambini sull’Halloween messicano

Martedì, 23 Ottobre 2018 13:33L’altro giorno vi abbiamo parlato di come si festeggia Halloween in Messico, in una maniera più colorata e gioiosa di quella a cui siamo abituati. Oltre a vestire i bimbi da Catrina o da teschio colorato, possiamo proporre loro attività a tema, che piaceranno loro tantissimo e che daranno risultati super colorati e decorativi!

10 attività per bambini sull’Halloween messicano: i disegni e i lavoretti ispirati dal Dia de Los Muertos messicano

Lo scheletro che si muove

Il necessario sono carta, forbici e pennarelli, a cui aggiungiamo dei piccoli perni (di quelli che si trovano in cartoleria): realizziamo il nostro scheletro a pezzi e poi uniamo le diverse parti con i perni, in modo che poi muova gli arti!

http://redtri.com/make-a-slinky-skeleton/slide/8

I cerchietti con i fiori

Prendiamo un vecchio cerchietto o un cerchietto in plastica apposta per la decorazione, compriamo dei fiori finti, stacchiamo i gambi e incolliamo con la colla a caldo i fiori sul cerchietto: saranno perfetti per il travestimento, ma anche per essere belli ogni giorno!

https://tikkido.com/blog/day-of-the-dead-flower-headpiece-tutorial

I tipici fiori dei morti

Possiamo realizzarli con la carta seguendo le istruzioni del disegno e utilizzarli poi per impreziosire il nostro travestimento o per preparare la casa in vista dei festeggiamenti della notte di Halloween.

http://livecolorful.com/2014/10/diy-day-of-the-dead-colorful-wreath/

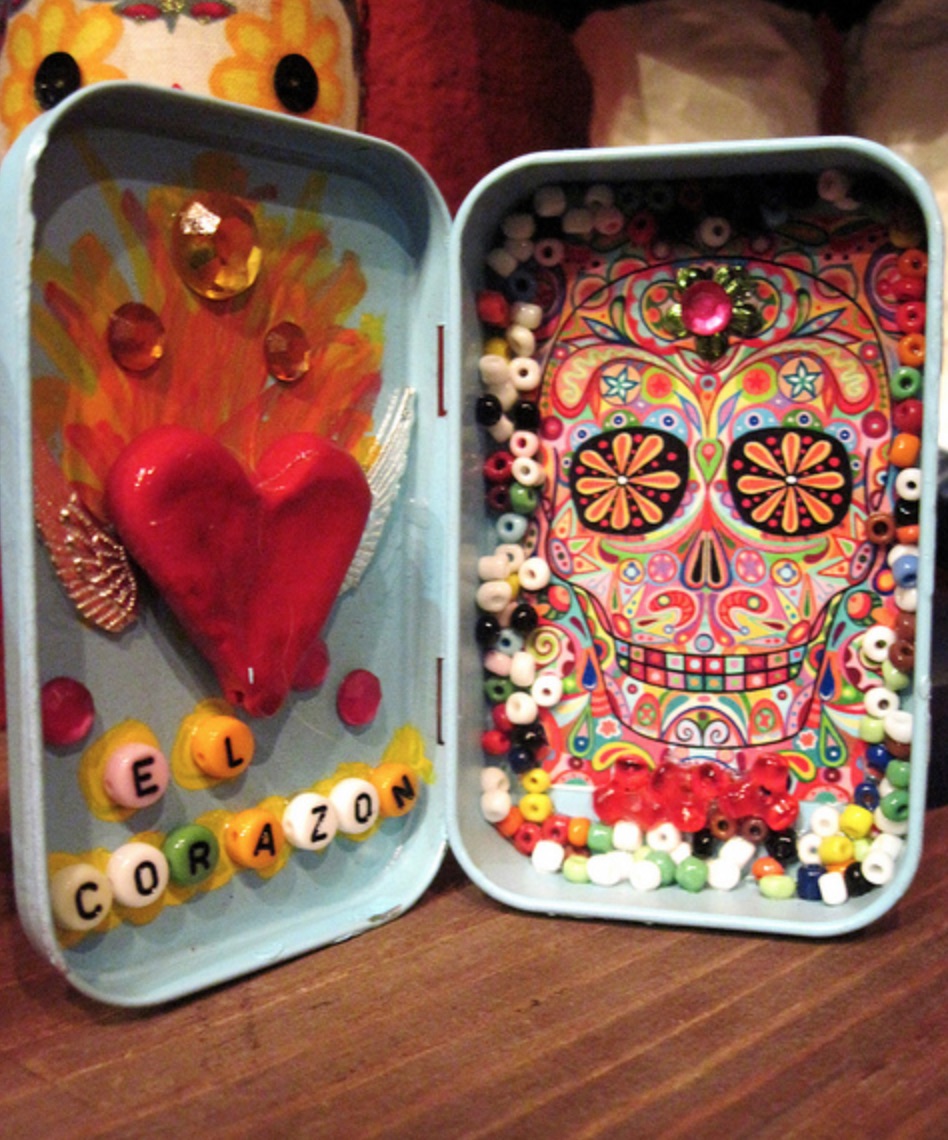

La scatolina ex voto

Avete una vecchia scatolina da buttare? Con dei pennarelli indelebili, della vinavil, dei glitter e delle vecchie perline i bimbi possono decorarle come se fossero un dono colorato per i morti. E aperte staranno benissimo come soprammobile!

https://www.flickr.com/photos/missmarissalynn/5092838812/

Il giardinetto dei Muertos

Prendiamo dei sassi e decoriamoli come se fossero i tipici teschi colorati del Dia de los Muertos e appoggiamoli in un piattino con della sabbia o dei sassolini più piccoli. Non è carinissimo?

https://www.pinterest.it/pin/Aar56SIrEF8n1RHcNOoVE4tl_ItbVswQoFrMkd4uw5BzlcYSUz8B2YY/

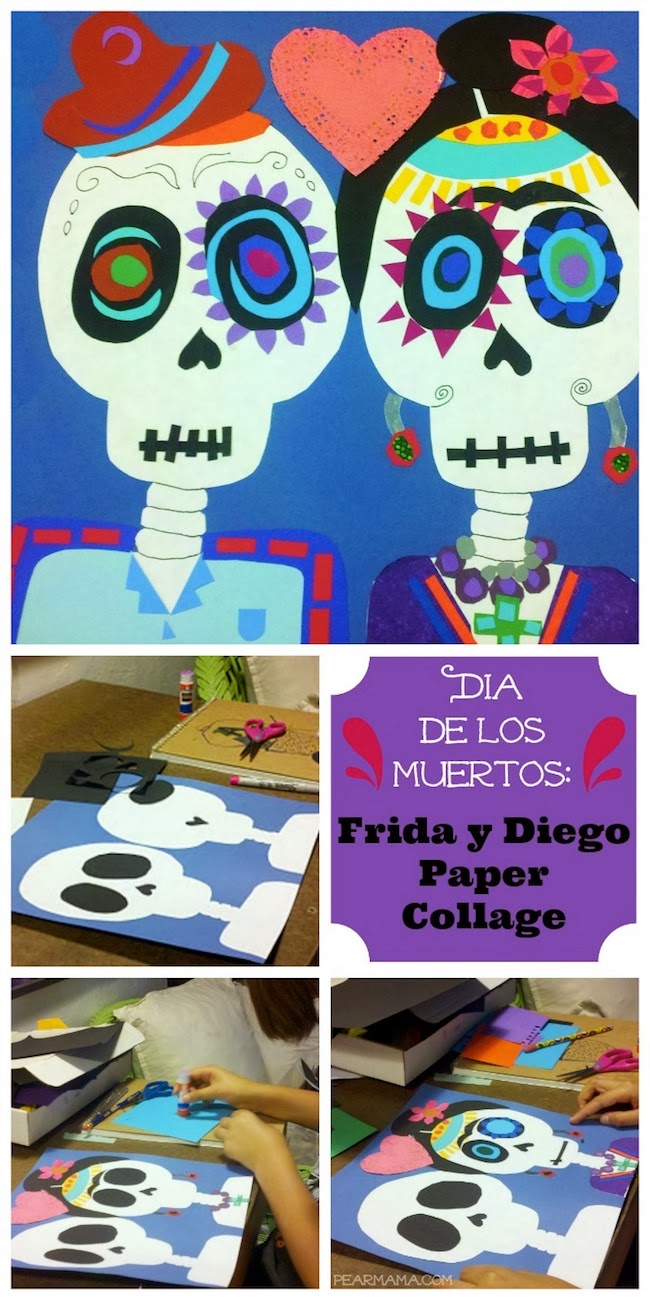

Il collage di Frida e Diego

Chi c’è di più messicano di Frida e Diego? E poi con i fiori che portava in testa e i suoi abiti tradizionali l’artista ricorda proprio Catrina. Possiamo quindi realizzare con i bambini un semplice e bellissimo collage ritraendo i due innamorati come una coppia di Catrin e Catrina.

http://modernart4kids.blogspot.com/2011/11/dia-de-los-muertos-calavera-collage.html

I palloncini-teschio

Non servono nemmeno spiegazioni: con i bimbi possiamo decorare dei palloncini bianchi con dei pennarelli indelebili “travestendoli” da teschi messicani.

https://growingupbilingual.com/2013/holidays-and-traditions/easy-day-of-the-dead-party-ideas/

La maschera da decorare

E qui possiamo salvare questa immagine, stamparla e decorarla come preferiamo. Aggiungendo un elastico dove ci sono i buchini si trasformerà in una bellissima maschera da indossare in questi giorni!

https://www.pinterest.it/pin/154670568433941542/

I disegni da colorare

Questi sono un nostro regalo per voi: basta cliccare su questo articolo e scaricare i file in allegato per avere due bellissimi disegni da stampare e da fare colorare ai bambini con la tecnica che preferiscono!

Giulia Mandrino

Le voglie prima del ciclo mestruale

Martedì, 23 Ottobre 2018 07:49Cioccolata, biscotti, torte, dolcetti, caramelle… Nei giorni del pre-ciclo vorremmo praticamente vivere nella casetta della strega di Hansel e Gretel per svaligiarla a suon di morsi, vero?

Non è un luogo comune senza fondamento, quello della voglia di dolci durante i giorni che precedono le mestruazioni. C’è un motivo ben preciso, e ci sono anche vari trucchetti per tenerla a bada o per cercare di limitare i danni di questa irrefrenabile voglia di zuccheri (per stare anche meglio fisicamente)!

Le voglie prima del ciclo mestruale: cosa sono e perché noi donne le abbiamo

La voglia di dolci che proviamo durante la sindrome premestruale innanzitutto ha un motivo, e non ascoltarla non sarebbe giusto. Ecco perché è giusto assecondarla in maniera sana. Perché? Perché durante i giorni delle mestruazioni il nostro corpo richiede maggiore energia rispetto ai giorni normali, e questa energia effettivamente la possiamo ricavare dai carboidrati e dagli zuccheri. Il nostro corpo lo sa ed è per questo che ci guida verso la dispensa per una buona dose di biscotti, dolci o cioccolata (o di cibi salati comunque più pesanti del normale).

A completare il quadro ci pensano gli sbalzi ormonali e gli estrogeni. Prima del ciclo, infatti, nel nostro organismo si verifica un calo di estrogeni, cortisolo e serotonina, responsabili del nostro benessere psicofisico e dell’umore, e la ricerca di comfort food è quindi più che giustificata. Il corpo, poi, ha bisogno di sopperire alla carenza di magnesio (e da qui la voglia di cioccolata), di vitamine del gruppo B (che causa la voglia di prodotti da forno) e di ferro, perso con il sangue del ciclo, che ci porta a pensare a insaccati e carne rossa.

Il cioccolato, in particolare, diventa quindi quasi un elisir di benessere per il nostro organismo nei giorni delle mestruazioni, ma soprattutto in preciclo, anche a causa del suo potere distensivo e rilassante e per la capacità di darci energia in un momento di stanchezza generale.

Il cioccolato, quindi, è un buon alleato, ma dobbiamo fare attenzione a non esagerare nell’assecondare queste nostre voglie di schifezze. In un momento così delicato nel quale già il progesterone alto ci porta ad avere brufoli e sebo in eccesso. Non solo: in questi giorni spesso sentiamo anche la pancia gonfia e facciamo esperienza della ritenzione idrica e della irregolarità intestinale, ed è quindi bene cercare di puntare su una alimentazione sana e bilanciata che non ci faccia comunque mancare nulla, con qualche strappo alla regola dolce ma equilibrato.

Durante i giorni pre ciclo e durante le mestruazioni possiamo quindi concederci il cioccolato, ma scegliendo quello fondente e povero di zuccheri. Oppure possiamo provare alcune ricette equilibrate che soddisfino comunque la nostra voglia di dolci, come ad esempio uno smoothie con cacao amaro, banana e latte di mandorla suga free; della cioccolata calda preparata con latte di mandorla, del cacao amaro, poco fruttosio e fecola di patate; oppure dei biscotti di frutta secca.

Per quanto riguarda l’alimentazione generale durante la giornata, sarebbe opportuno puntare su cibi poveri di sale (per contrastare la ritenzione idrica) e ricchi di quegli elementi di cui il nostro corpo è carente (ferro, vitamine B, magnesio…) e che ci faranno passare quella voglia irrefrenabile di dolci. Ottime quindi le chips di verdura al forno con spezie, lo yogurt alla mattina, i cereali integrali, gli spinaci, la frutta secca, l’avocado, la banana, i legumi, la soia e i semi oleosi.

E non dimentichiamo di bere molta acqua, anche attraverso tisane gustose che ci aiutano a contrastare la ritenzione idrica e a soddisfare le papille gustative!

Giulia Mandrino

I Superzings, i nuovi supereroi di cui i nostri bimbi andranno pazzi

Lunedì, 22 Ottobre 2018 07:53Sicuramente vi ricordate la nostra splendida esperienza all’evento MammeRun. Il 16 Settembre 2018 abbiamo partecipato alla terza edizione dell’evento, il cui scopo è la valorizzazione della figura della mamma. In quell’occasione oltre ad aver corso 5 km e aver quindi ritagliato un po’ di tempo per noi mamme, per rimetterci in forma, abbiamo scoperto tanti prodotti e servizi dedicati a noi mamme… Ma anche ai nostri bimbi!

Oggi vi parliamo di una novità appena uscita nelle edicole: i Superzings!

I Superzings, i nuovi supereroi di cui i nostri bimbi andranno pazzi: grazie a MammaRun abbiamo scoperto la nuova novità che arriverà in tutte le edicole

I nostri bambini adorano andare in edicola. Un po’ per le mille riviste e fumetti per loro (il primo passo verso l’amore per la lettura!), un po’ per i giocattoli che ogni settimana scoprono, quelli venduti prevalentemente in questi punti vendita. Tra questi da qualche tempo è possibile trovare i Superzings, dei piccoli supereroi alle prese con supercattivi da combattere a suon di super automobili e super nascondigli!

Nella città di Kaboom City, tre gruppi di supereroi combattono contro tre gruppi di supercattivi con le loro armi ordinarie ma sensazionali. Star Team, Central Patrol e Cool Troop lottano quindi contro i clan rivali Furious Gang, Mutant Bandits e Bad Clan per le strade di Kaboom city.

I personaggi sono in realtà piccole figure prese dalla vita di tutti i giorni (scarpe, pennelli, scatole di pop corn, banane, spremiagrumi…) trasformate in eroi e in cattivi. Nella serie 1 che troveremo in edicola ci sono addirittura 80 Superzings da collezionare (e con cui giocare!), tra i quali personaggi rari e super rari che entusiasmeranno i nostri bambini. Come il misterioso Enigma, rarissimo, che sarà una vera sfida trovare!

I Superzings si trovano in edicola, ma anche nei negozi di giocattoli. In edicola è possibile comprare le bustine con un personaggio, mentre nei negozi quelle doppie contenenti un eroe e un cattivo. In edicola, però, c’è anche la rivista del primo starter pack: una sorta di pacchetto per iniziare l’avventura, contenente la rivista/guida alla collezione, 3 Superzings e un nascondiglio metallizzato: i bimbi avranno così una rivista per leggere tutte le caratteristiche dei personaggi e un ricco bottino con cui giocare immediatamente!

I disegni sono molto accattivanti e il fatto che siano oggetti comuni è molto divertente e non violento.

Un esempio? Uno dei personaggi buoni ha la forma di un’arancia, mentre il cattivo è uno spremiagrumi. O ancora: l’eroe “scatola di pop corn” deve battere il cattivo a forma di bicchiere di cola, mentre il personaggio-diamante (buono) è l’antagonista del cattivo-cassaforte.

I loro poteri sono legati all’oggetto: la tv, per esempio, ipnotizza il cattivo, mentre il telecomando (suo acerrimo nemico) si sintonizza sul canale giusto e ti comanda!

Ciò che ci è piaciuto è quindi sia il senso (i bambini imparano anche giocando la differenza tra bontà e cattiveria, e certi elementi resi “cattivi” - le bibite, ad esempio! - non fanno che rafforzare i nostri insegnamenti), sia il fatto che sia un gioco di ruolo, al quale possono giocare da soli inventando storie e mondi oppure coinvolgendo gli amici, sfidandosi, magari litigando (che fa bene, un po’ di contrattazione!) e divertendosi un sacco.

Vieni a conoscere i SuperZings!

Giulia Mandrino

La diastasi addominale dopo il parto

Venerdì, 19 Ottobre 2018 14:12Dimentichiamo le blogger e le modelle impeccabili a due settimane dal parto (e con “impeccabili” intendiamo già in forma). Lo sappiamo che sono dei mostri e che è impossibile tornare al peso forma e alla tonicità di prima in così poco tempo.

Per tornare in forma e toniche serve tempo, serve costanza e serve impegno. Ma soprattutto serve tranquillità: l’ansia non ci farà tornare al fisico di un tempo.

Detto questo, una gravidanza lascia quasi sempre qualcosa fuori posto. In particolare, la pancia. Che quando non torna come prima è il sintomo di un problema al quale possiamo dare un nome: diastasi addominale.

La diastasi addominale dopo il parto: quando la pancia dopo la gravidanza non torna più quella di prima

La diastasi addominale si verifica quando dopo la gravidanza (non subito, sia chiaro: parliamo di almeno quattro/cinque mesi dopo) la pancia non torna più come prima, con un addome visibilmente rilassato e la zona sempre gonfia, proprio come quando eravamo incinte.

Questa situazione più estetica si accompagna anche ad altre sensazioni e problemi che ci dicono che possiamo trovarci di fronte alla diastasi addominale. Parliamo di dolori lombari (quindi verso il fondo della schiena), bacino instabile e incontinenza, insieme ad una protuberanza che fuoriesce dall’addome quando mettiamo in tensione la zona.

La diastasi dei retti addominali colpisce quindi il muscolo retto addominale, nella parete addominale anteriore, e si manifesta come un allontanamento delle superfici muscolari da quelle ossee continue. In altre parole, questo muscolo addominale si separa nella sua parte destra e dalla sua parte sinistra, lasciando un vuoto mediano. Essendo il muscolo molto resistente, quando questo accade è difficile che torni alla situazione iniziale.

La gravidanza causa spesso questo distanziamento, poiché l’utero in accrescimento e il feto che preme dall’interno separano i muscoli retti addominali. La maggior parte delle volte, tuttavia, con il tempo dopo il parto i tessuti si rilassano e tornano alla situazione iniziale entro 8/12 settimane. Quando questo non avviene si parla dunque di diastasi addominale.

Ogni gravidanza, quindi, porta con sé una diastasi fisiologica che si risolve da sola, ma che a volte resta anche dopo il parto ed è questo il caso in cui possiamo parlare di problema.

I fattori di rischio che portano alla diastasi addominale sono l’età della mamma in attesa (se superiore ai 35 anni), il bambino dal peso elevato nell’utero, le gravidanze gemellari e l’avere già avuto gravidanze in precedenza.

Per prevenire il problema dobbiamo stare quindi attente proprio durante la gravidanza, prendendo qualche accorgimento. Innanzitutto, possiamo fare attenzione alla postura evitando le posizioni errate quando ferme e quando camminiamo. Dobbiamo poi eseguire esercizio fisico, per rinforzare i muscoli della parete addominale (attraverso i consigli di un fisioterapista che ci dirà quali esercizi sono consigliati proprio per evitare il problema); fare ginnastica per il pavimento pelvico; e infine sedersi sempre in maniera corretta con schiena dritta e piedi a terra.

Se tuttavia questo non bastasse e la diastasi addominale non passasse dopo il parto, il nostro medico saprà indicarci cosa possiamo fare. Noi, intanto, possiamo fare un’autovalutazione (qui trovate moltissime informazioni utili) e fare qualche esercizio mirato per tonificare il muscolo traverso dell’addome.

Giulia Mandrino

La valigia dell’ospedale per il parto

Venerdì, 19 Ottobre 2018 08:50Dunque, che ci metto in valigia per l’ospedale? Aspetta, che prima devo rilassarmi non pensando al parto! Ma di body quanti ne servono? Mutandone o mutandine? E se dimentico la tessera sanitaria?

Ok, calma e gesso: se già il parto mette un po’ d’ansia (è normale!), meglio arrivare preparate per non avere altri pensieri in testa se non quello di viversi al meglio la nascita del proprio bimbo. Ecco quindi una lista super utile di tutto ciò che dobbiamo inserire nella valigia dell’ospedale per il parto, preparandola per tempo e non pensando così ad altro!

La valigia dell’ospedale per il parto: cosa mettere nella valigia per prepararsi al meglio al parto e non pensare più a nulla

Sì, è verissimo, serve molta roba nella valigia che porteremo in ospedale durante il parto. Ecco perché un mesetto prima è consigliato prepararla, appoggiandola poi in un luogo comodo da prendere al volo sulla via per l’ospedale!

PER LA MAMMA

Documenti

Serviranno la cartella clinica con tutte le ecografie e gli esami fatti durante la gravidanza; la tessera sanitaria; la carta d’indentità.

Biancheria

Il reggiseno per l’allattamento (4); coppette assorbilatte; 3/4 mutande comode; assorbenti post parto in garza.

Indumenti

Per il parto, una camicia da notte lunga e comoda o una maglietta molto ampia; vestaglia e camicia da notte aperta davanti (3 o 4, da cambiare per restare sempre pulite); un golfino; delle ciabatte comode e delle ciabatte di plastica per la doccia; calze corte.

Igiene

Degli asciugamani per il corpo e per il bidet; delle garze sterili per il bidet post parto; un detergente intimo delicato; spazzolino e dentifricio; sapone, shampoo e bagnoschiuma; deodorante; pettine o spazzola, elastici, forcine e ciò di cui abbiamo bisogno in base ai nostri capelli; burro cacao per idratare le labbra; olio di mandorle per idratare il seno; salviettine disinfettanti per gli ambienti dell’ospedale come il bagno; crema e beauty case abituale.

Accessori consigliati

Libri e riviste per il post parto; succhi e bottigliette di acqua; monete per i distributori automatici; cellulare e cuffie per ascoltare musica; tappi per le orecchie per la notte.

PER IL BIMBO

Indumenti

Tutine e coprifasce a maniche lunghe (magliette aperte sul retro - almeno 5 o 6); body (almeno 5 o 6); babbucce; calzini leggeri e pesanti (5 o 6); bavaglini (4 o 5); golfino o giacca calda per le dimissioni a seconda del clima; in inverno, berretta, guanti e sciarpa per le dimissioni; copertina di cotone o lana per le dimissioni da utilizzare nella carrozzina o nell’ovetto.

Igiene e accessori

Ciucci; lenzuola per culla (se l’ospedale non ne ha); pannolini; accoppatoio o asciugamani morbidi per neonati: pettinino per capelli.

Giulia Mandrino

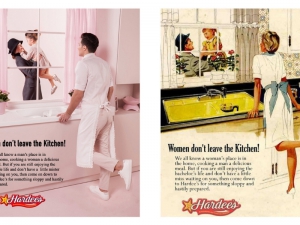

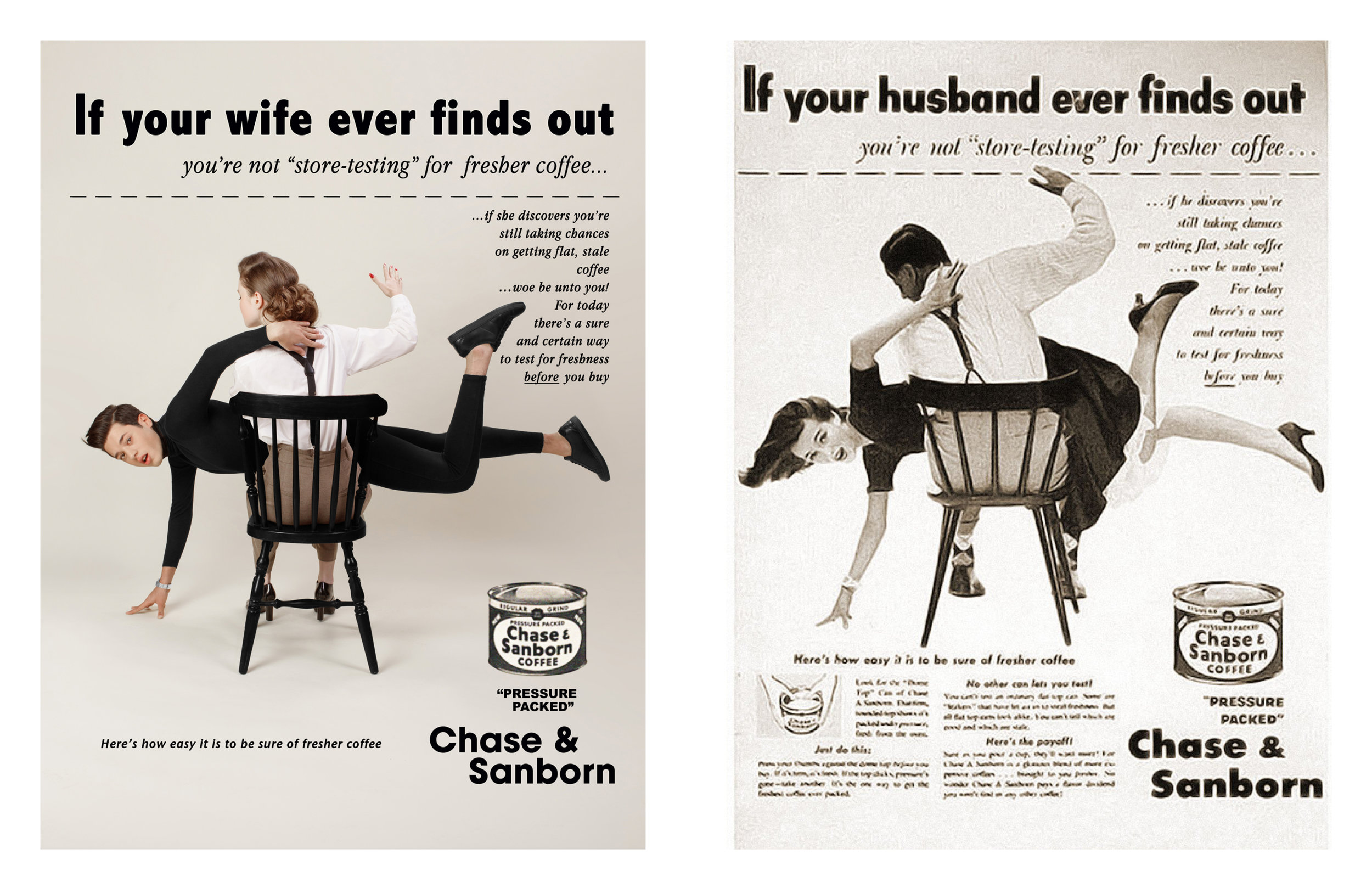

Le pubblicità sessiste al contrario di Eli Rezkallah

Venerdì, 19 Ottobre 2018 08:02Sì, il sessismo è ancora un problema nella nostra società. Abbiamo fatto passi da gigante dal secolo scorso, è vero (grazie, suffragette e movimenti femministi!), ma non possiamo affermare che questo problema sia stato estirpato.

Le grandi questioni rimangono (la parità salariale, gli stereotipi, la discriminazione, i problemi professionali legati alla maternità…), così come i piccoli gesti che viviamo quotidianamente e che riteniamo normali anche se dovremmo imparare a riconoscerli e a non accettarli.

Noi donne, insomma, siamo ancora discriminate. Il sessismo esiste ancora. Ma per fortuna c’è anche chi lo sa bene e cerca, attraverso l’arte, di smascherare questa tendenza per fare breccia nelle menti e cambiare piano piano la visione del mondo ancora troppo maschio-centrica. Come questo artista, il fotografo Eli Rezkallah, che ha prodotto uno dei lavori a nostro parere più forti, efficaci e ammirevoli in questo senso.

Le pubblicità sessiste al contrario di Eli Rezkallah: quando alcune immagini iconiche vengono capovolte, il sessimo e il maschilismo vengono smascherati

Come dicevamo, abbiamo fatto passi da gigante in merito al sessismo rispetto ai secoli scorsi. È vero. Ma nella quotidianità le discriminazioni non sono scomparse. Ecco perché a volte servono scossoni, come quelli che ha voluto dare alla società Eli Rezkallah, fotografo e fondatore della rivista Plastik Magazine.

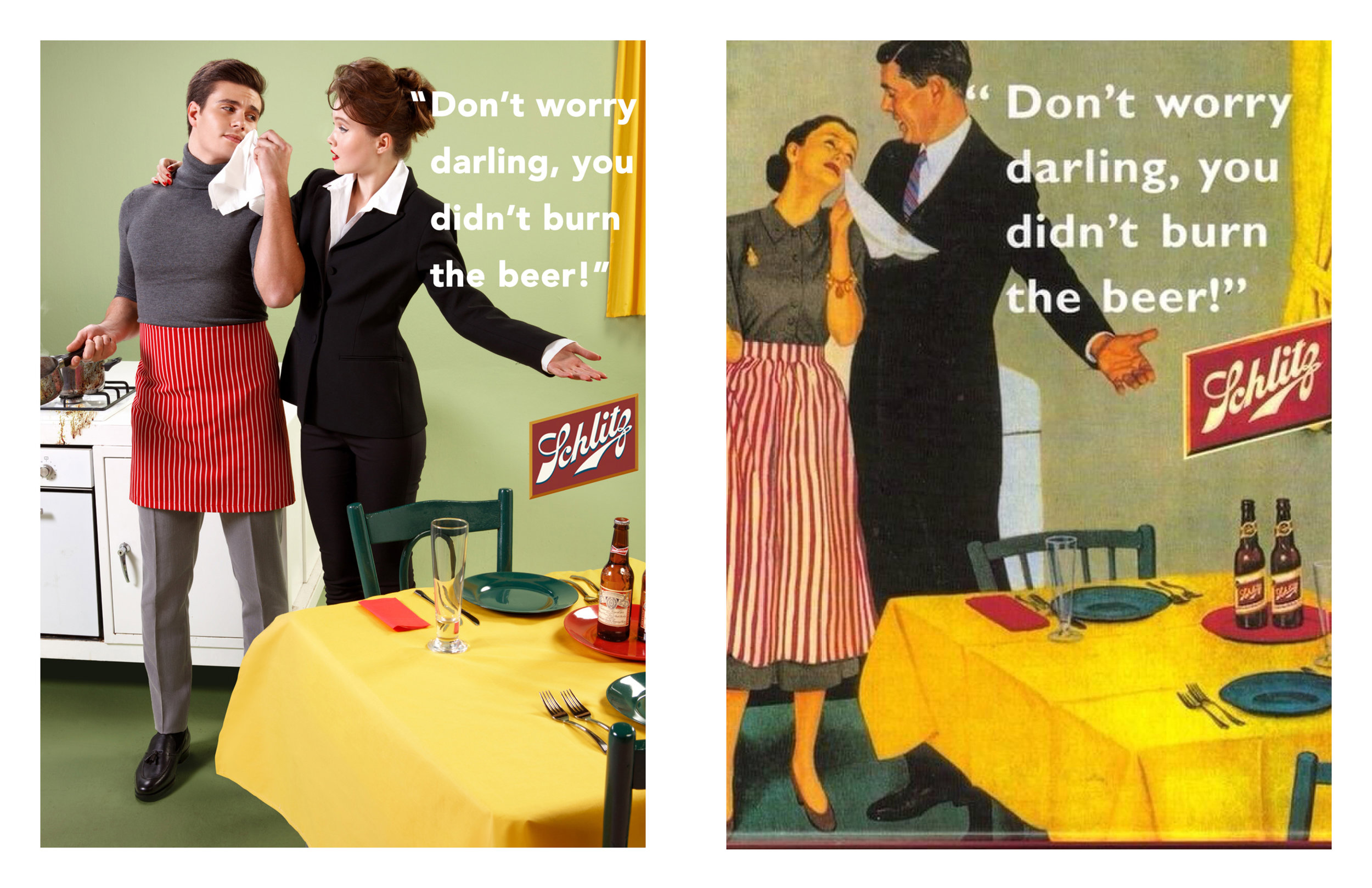

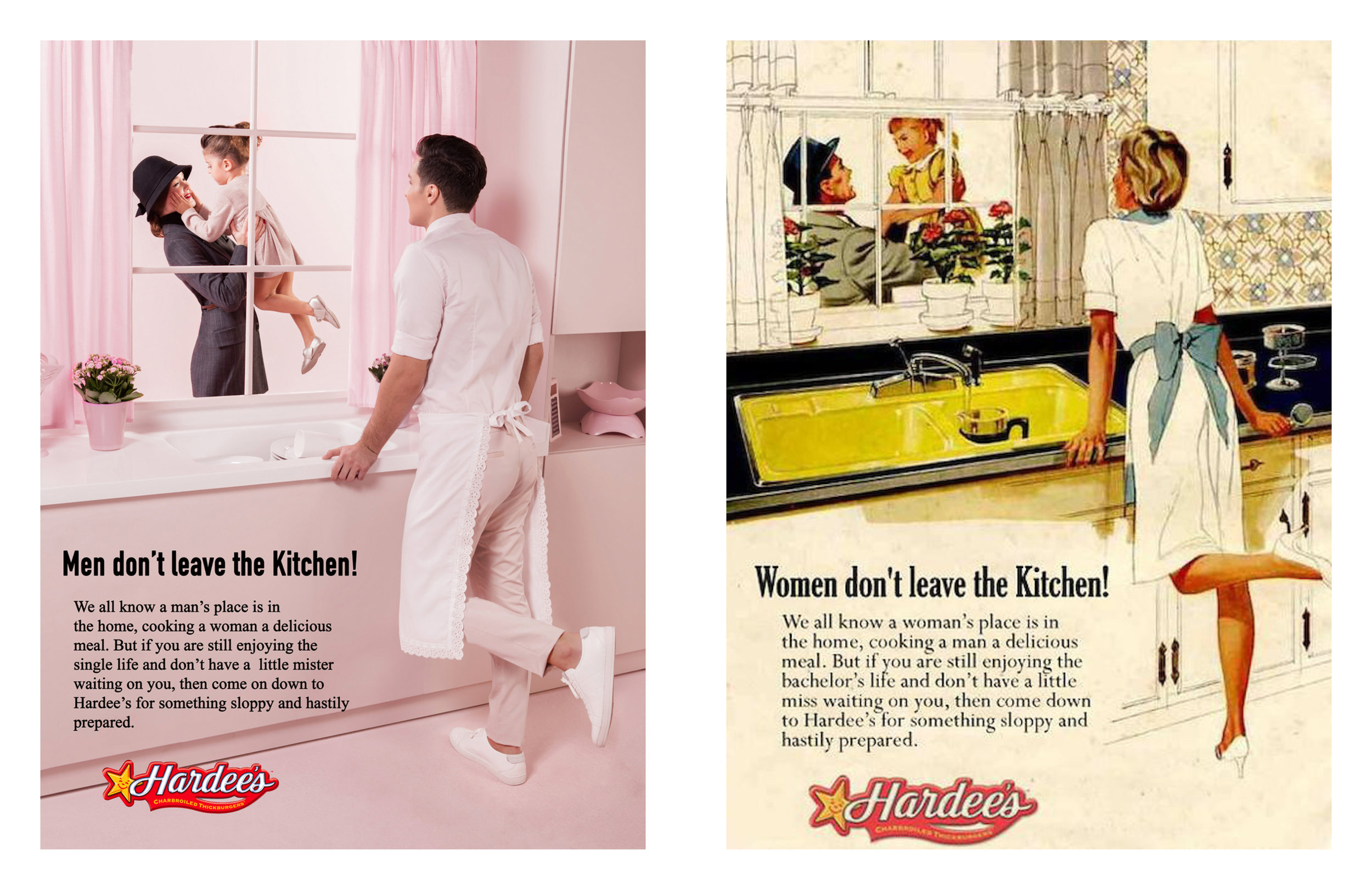

Tra i suoi lavori ne troviamo uno che parla da sé. Si intitola “In a parallel universe”, “In un universo parallelo”, e vuole capovolgere l’immaginario collettivo oramai radicato per fare capire l’assurdità del maschilismo e del sessismo. In altre parole: come sarebbe il mondo se fosse al contrario? Se le donne fossero il “sesso forte” e se il sessismo esistesse nei confronti degli uomini?

Per farlo, Eli Rezkallah ha preso alcune vecchie immagini pubblicitarie degli anni Cinquanta e Sessanta e le ha interpretate al contrario. Gli uomini prendono qui il ruolo delle donne rappresentate e viceversa. Le immagini di finzione, quindi, ricreano delle reali pubblicità apparse sulle vecchie riviste della “Mad man era”, ovvero l’età d’oro della pubblicità nel secolo scorso, per farci riflettere su una questione ancora troppo attuale, mostrando immagini solo all’apparenza ironiche, che ad un secondo sguardo ci portano a ragionare sulla questione scottante dei ruoli maschili e femminili.

In questo suo universo parallelo troviamo dunque un uomo sculacciato dalla moglie perché non ha comprato il caffè più fresco al supermercato…

Troviamo un marito ai fornelli rassicurato dalla moglie: “Non preoccuparti, caro, almeno la birra non l’hai bruciata”…

Troviamo un uomo nel suo “habitat naturale”, la cucina, autorizzato a lasciarla solo se scapolo e senza figli, per farsi un hamburger al bar.

Quest’ultima, in particolare, è fortissima. Prendiamo la frase della pubblicità (ricordiamo: è vera!) e decliniamola nelle due modalità. Quella maschile recita questo: “Gli uomini non lasciano la cucina! Tutti sappiamo che il posto di un uomo è a casa, a cucinare per la sua donna un pasto delizioso. Ma se ti stai ancora godendo la vita da miss e non hai un maritino a casa ad attenderti, allora vieni da Hardee’s per qualcosa di scialbo e preparato frettolosamente!”.

Leggiamola al femminile, esattamente come figurava sulle riviste ed esattamente come ogni donna leggeva, convincendosi del suo ruolo preconfezionato e deciso dalla società: “Le donne non lasciano la cucina! Tutti sappiamo che il posto di una donna è a casa, a cucinare per il suo uomo un pasto delizioso. Ma se ti stai ancora godendo la vita da scapolo e non hai una mogliettina a casa ad attenderti, allora vieni da Hardee’s per qualcosa di scialbo e preparato frettolosamente!”.

L’ironia c’è in entrambi i casi, ma il problema è che in quella originale, certo, si sorrideva, ma solo per quanto riguarda il marchio pubblicizzato, che vuole attirare i giovani scapoli a mangiare al fast food. Ciò che non fa ridere per niente è come viene dipinta la donna, schiava del marito e rinchiusa tra le mura domestiche.

Sarà anche esagerato, ma era così. E anche se oggi il politicamente corretto impedisce (fortunatamente) di utilizzare questi toni, i ruoli delle donne sono ancora troppo inquadrati e rinchiusi in stereotipi di genere. E noi non possiamo più stare zitte!

Giulia Mandrino